Creencias, actitudes y comportamientos que aumentan la conciencia científica

La ciencia está cerca, muy cerca, de la vida diaria. En el imaginario colectivo, está asociada a grandes descubrimientos: la relatividad de Albert Einstein, la radioactividad de Marie Curie o la evolución de Charles Darwin. Sin embargo, el microondas en el que se calienta el desayuno, el pronóstico meteorológico del informativo o el tejido y color de la ropa son también triunfos científicos y tecnológicos, aunque sean de andar por casa. La grandilocuencia y la complejidad de la ciencia en mayúsculas puede provocar miopía para la ciencia cotidiana, causando el desinterés de algunos sectores de la población. La realidad es que, en una sociedad marcada por el desarrollo científico y tecnológico, cualquier persona toma varias decisiones relacionadas con estas materias diariamente. Además, la desinformación científica es un aspecto que está presente en el día a día y puede hacer a los ciudadanos vulnerables y manipulables, como evidencian las víctimas de pseudoterapias o teorías poco rigurosas como el terraplanismo. En este contexto, implicarse en la búsqueda de información científica, saber seleccionarla con los criterios adecuados y aplicarla en la toma de decisiones se ha convertido en una necesidad imperante para un ciudadano del siglo XXI. La Apropiación Social de la Ciencia (ASC) es el término originado en Colombia a mediados de los años 90 con el que se hace referencia al proceso por el que se adquieren y aplican herramientas prácticas para ser individuos conscientes, implicados y con criterio científico.

Conocimiento

Información y modelos de aprendizaje

La primera de las tres dimensiones que conforman la ASC es la recepción de información, conocida en el ámbito académico como la Alfabetización Científica. Según el libro homónimo de la experta en estudios sociales de la ciencia Belén Laspra, la definición que más impacto ha tenido consiste en “la comprensión de la ciencia y la tecnología para aprovechar sus beneficios y evitar sus riesgos”. Una persona cualquiera se forma una idea inicial de la ciencia y aprende sus elementos más fundamentales durante los años de educación formal. Posteriormente, complementa y retroalimenta esta base con información procedente de su experiencia, su entorno social y los medios de comunicación (televisión, radio y prensa), entre otros factores. Esta forma de recibir información científica se fundamenta en el modelo de aprendizaje por almacenamiento, consistente en la retención de información científica de forma preventiva en la memoria para hacer frente a la multitud de situaciones cotidianas en las que pueda hacer falta. Sin embargo, el experto en percepción pública de la ciencia Jon Miller ha notado que desde la aparición de internet este modelo está cambiando. El factor de cambio reside en la inmediatez de la información, que posibilita y potencia el aprendizaje autodirigido, generando usuarios menos pasivos y eliminando la necesidad de memorizar grandes volúmenes de información. No en vano, el nuevo modelo es llamado just in time, pues la información es consultada justo cuando se necesita.

“Saber más ciencia puede desde enriquecernos como personas hasta salvarnos la vida”

J. A. López Cerezo

Ciencia y metaciencia

En la escuela se enseñan ampliamente los resultados de la ciencia, pero no tanto a pensar de un modo científico. ¿Recuerdan aquello de “Caminamos a hombros de gigantes”? La información que se transmite durante la etapa lectiva es, esencialmente, la relativa al conjunto de los resultados que ha dejado la investigación a lo largo de la historia. Realizar operaciones aritméticas, calcular cuándo se encontrarán dos trenes o comprender el ciclo vital de un ser vivo son ejemplos de esta modalidad del conocimiento. Esta es la cara más reconocible de la ciencia, al punto que es frecuente referirse a los resultados y no a la metodología empleada para obtenerlos cuando se utiliza la palabra ciencia. Sin embargo, existen otros contenidos menos representados que son referentes a la actividad y la parafernalia que rodea a la ciencia: los saberes metacientíficos. En palabras de Belén Laspra, “el rol de un grupo de control en un experimento o la ley de ciencia vigente” son ejemplos válidos. Uno de los más célebres saberes metacientíficos es el método científico de Descartes, la excepción que confirma la regla, conocido por sus implicaciones y su utilidad didáctica.

Los métodos científicos

No obstante, puede que el lector se sorprenda con las afirmaciones de Antonio Diéguez, filósofo de la biología, que sostiene que el método científico es “una abstracción de cara a la galería” y que, interpretando correctamente a Feyerabend, no es incorrecto decir que existe una “pluralidad de métodos”. Ni siquiera en el ámbito científico es frecuente conocer este tipo de reflexiones metodológicas, más propias del ámbito filosófico. El catedrático de Filosofía de la Ciencia López Cerezo defiende que transmitir los contenidos metacientíficos es la clave para el desarrollo de una correcta Apropiación Social de la Ciencia, en su forma activa. “La confianza ciega en la ciencia es una actitud dogmática”, afirma, en referencia a las personas que delegan completamente la toma de decisiones en profesionales de la ciencia y tecnología, esto es, ejercen una apropiación pasiva. Sirvan como ejemplo de esta modalidad de ASC actitudes como no cuestionar la factura de la reparación del coche o descartar la petición de una segunda opinión médica. Los resultados son científicos, pese a que la actitud no, por tanto, esta actitud da lugar a sujetos que están en riesgo de ser manipulados. En ese sentido, el catedrático comparte con el investigador demoscópico Martin Bauer el fomento del “escepticismo leal”, una actitud consistente en “desmitificar la ciencia, entendiendo que es una actividad humana y por tanto imperfecta” pero “mantener la credibilidad en la misma y no desacreditarla”.

Actitud

Escepticismo leal

La segunda dimensión de la ASC consiste, coloquialmente, en “creerse o no creerse” la información recibida. Separada por una barrera sutil de la primera, podría definirse de un modo más preciso como la integración de la información científica en el sistema de creencias del individuo. La interiorización de conceptos puede ser mayor o menor en función de lo escéptico que sea el receptor. En cierto modo, el pensamiento crítico actúa como un filtro de información. En palabras de Laspra, es “la herramienta que tenemos para para discriminar entre información válida y espuria” al lidiar por primera vez con ella. Para llevar a cabo una actitud verdaderamente crítica se deben revisar tanto las fuentes como la metodología empleada en su obtención. En ese sentido, los expertos en ciencia, tecnología y sociedad consultados están de acuerdo: un escepticismo leal y sano se traduce en el “cuestionamiento activo de toda la información a la que se está expuesto”, y añaden que esto debe hacerse “independiente de si coincide o no con la que el individuo posee previamente”. En la práctica, esto significa que la primera vez que se oye hablar de conceptos novedosos, como en algún momento fueron la homeopatía, la acupuntura, o el movimiento antivacunas, lo adecuado es hacer una búsqueda activa de fuentes y metodología y contrastar su rigurosidad científica -o no, en este caso- antes de decantarse por creer o descartar. No hay que olvidar los casos de científicos incomprendidos en la historia de la ciencia por el dogmatismo de su entorno, del que la ciencia no siempre está exento. Algunos casos que hoy llaman mucho la atención son el del obstetra húngaro Ignaz Semmelweis, pionero en lavarse las manos antes de entrar a quirófano o el del científico israelí Dan Shechtman, descubridor de los cuasicristales recientemente reconocido con el Nobel, además del conocido procesamiento de Galileo Galilei por parte de la Inquisición por sostener que la Tierra gira alrededor del Sol. En su momento, pese a fundamentar sus afirmaciones en el método científico, la comunidad científica los rechazó, demostrando la importancia de cuestionar incluso las creencias más asentadas. Hacerse muchas preguntas y cuestionarlo todo es sintomático de una actitud científica.

“El pensamiento crítico es la herramienta que tenemos para discriminar entre información válida y espuria”

Belén Laspra

Verificar la información

Pese a la voluntad crítica de los individuos, en un mundo hiperconectado y frenético como el actual, revisar toda la información científica que se recibe es una tarea realmente difícil. Según el Informe de Percepción Social de la Ciencia de 2016, la ciudadanía “fluctúa entre la apropiación pasiva y la activa dependiendo de la naturaleza y gravedad del tema“ por una “sencilla cuestión de economía cognitiva”. Rocío Pérez, coordinadora del medio especializado en verificación de información científica Maldita Ciencia, comenta que “una comprobación rápida no lleva más de dos minutos”. Sin embargo, dedicar dos minutos a comprobar cada dato que recibimos es simplemente inabarcable. Por ello, este proyecto periodístico de verificación de datos echa un cable a la sociedad para luchar contra la desinformación, que “no sólo reside en las noticias falsas, sino que también puede aparecer en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp”, según de la periodista. En ocasiones, la desinformación puede esconder intereses poco loables, como ocurrió con la negación del cambio climático por parte de la empresa petrolera ExxonMobil, según ScientificAmerican. Citando a Robert Proctor, “la ignorancia es poder”. El historiador de la ciencia acuñó el término agnotología para denominar a la inducción cultural de dudas, especialmente mediante la publicación de datos científicos erróneos.

Prosumidores

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de integrar información científica es el cambio en el paradigma comunicativo. La irrupción de canales que permiten la participación ciudadana, como las redes sociales, ha desdibujado los términos receptor y emisor, hasta fusionarlos en la nueva figura del prosumidor. Esta consiste en ser productor y consumidor de contenidos a la vez. Laspra, apoyándose en Massimiano Bucchi, señala que los criterios de validez de la información están cambiando con la transición entre lo que el experto en comunicación de la ciencia denomina Comunicación 1.0 y 2.0. Mientras que en la Comunicación 1.0 la autoridad de la fuente y la reputación del canal garantizaban la calidad de la información, para Laspra, la información válida en la Comunicación 2.0 es la que ha sido contrastada.

Comportamiento

Decisiones informadas

La tercera dimensión de la Apropiación Social de la Ciencia consiste en comportarse de un modo científico. Este componente conductual u operativo se ejercita mediante la puesta en práctica de los conocimientos y actitudes adquiridos con la alfabetización científica y el pensamiento crítico. Nótese que la frontera entre estos elementos es también sutil, ya que la búsqueda activa de información puede ser considerada tanto una actitud como una acción. Discusiones terminológicas aparte, según Laspra, “rechazar el uso de la flores de Bach para tratar la ansiedad basándose en conocimientos sobre la homeopatía”, “decidir la dieta en función de la información alimentaria de su etiqueta” o “comprar un electrodoméstico en función de su eficiencia energética” son ejemplos prácticos de cómo ocurre la ASC. El factor común de los tres casos es la toma de decisiones informadas. Una vez curada la miopía para la ciencia cotidiana, resulta más sencillo visualizar la incidencia de la información científica sobre la vida de las personas. Poco a poco, mediante la retroalimentación del ciclo conocimientos-actitud-acciones esta visión puede agudizarse, permitiendo a la ciudadanía comprender el entramado tecnocientífico del mundo moderno y tomar un papel protagonista en él. López Cerezo, que además de filósofo es experto en ciencia, tecnología y sociedad, advierte de que la ASC no es un fenómeno puramente individual: “Existen niveles sociales y macrosociales” y comenta que “un aumento de la cultura científica hace que mejoren todos los indicadores que tienen que ver con educación, competitividad empresarial, desarrollo, etc.”.

¿Una sociedad apropiada?

Implicación

Descubre tu nivel de ASC respondiendo tres preguntas basadas en la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia (EPSCyT) de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Pulsa aquí para autoevaluar tu nivel de ASC (1 minuto)

¿Has hecho el cuestionario o has pasado de largo? La implicación activa es una de las claves de la actitud procientífica, que puede dar lugar a personas menos manipulables.

Activa vs. pasiva

Las tres preguntas del cuestionario fueron utilizadas en 2016 para medir el nivel de apropiación de la sociedad española. A grandes rasgos, la mayor parte de la población, casi el 40%, mostró un nivel de apropiación moderado. Buena parte de la sociedad, el 28% aproximadamente, puntuó en un nivel bajo. Los niveles altos (19,8%) y nulos (13,2%) de apropiación se vieron menos representados.

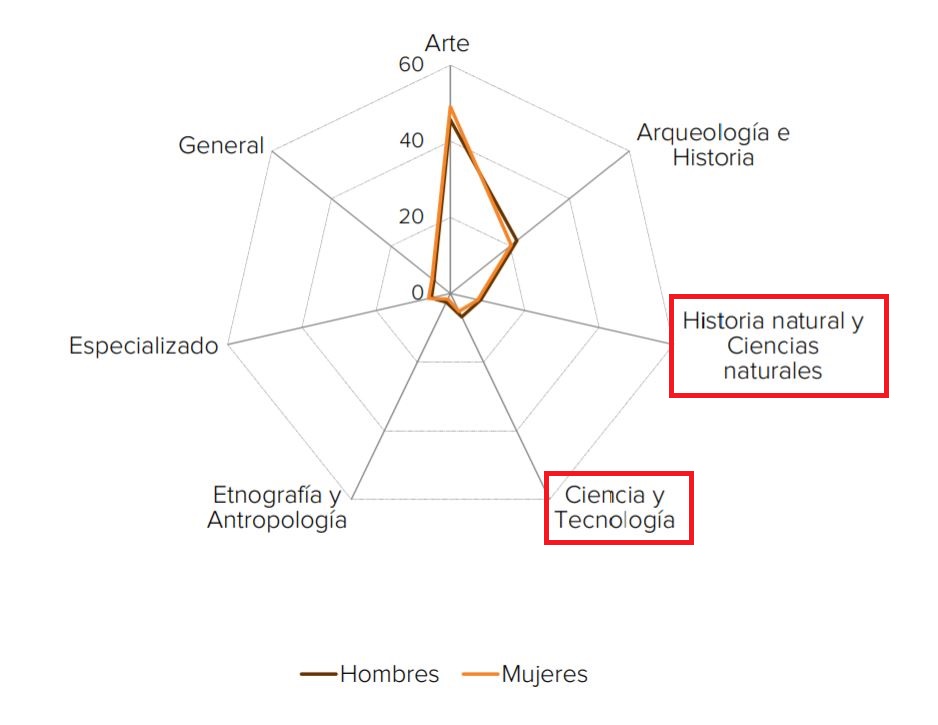

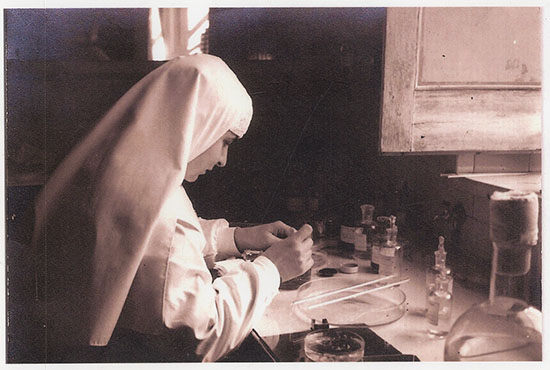

Los resultados detallados muestran una población dividida entre la apropiación activa y la pasiva o nula. En cuanto a la reparación de aparatos, los hombres de hasta 65 años tienden más a implicarse activamente. Por contra, las mujeres de mediana y avanzada edad (más de 45 años) y las personas sin formación comentan llevar a cabo actitudes pasivas, como llamar al técnico o comprar un aparato nuevo. Respecto a la alimentación con ingredientes controvertidos, las personas de avanzada edad (65 años o más) y sin formación tienden a sustituirlos por otros similares, mientras que la población joven (25-44 años) y/o con estudios superiores manifiesta informarse y decidir por su cuenta. Por último, frente a un medicamento nuevo, las mujeres jóvenes (25-44 años) y las personas con estudios superiores dicen consultar a profesionales de la salud, mientras que los varones adolescentes con estudios “no se complican y prefieren utilizar medicamentos que conocen”, reza el informe sobre la encuesta. Belén Laspra comenta que el perfil de alta apropiación es el de un “varón de 30-40 años con estudios, interesado por la ciencia y tecnología, con una actitud pro-científica y una percepción positiva y útil de la ciencia”. La filósofa piensa que el menor interés femenino en ciencia y tecnología es debido a “motivos sociológicos e históricos”, en referencia a la invisibilidad y las trabas que la comunidad científica ha practicado con las mujeres.

Con-ciencia ciudadana

El factor que más afecta a la apropiación social de la ciencia, según el modelo de Laspra, es el interés en la ciencia y la tecnología. Para fomentarlo, se puede actuar en las tres dimensiones de la ASC: creencias, actitudes y conductas.

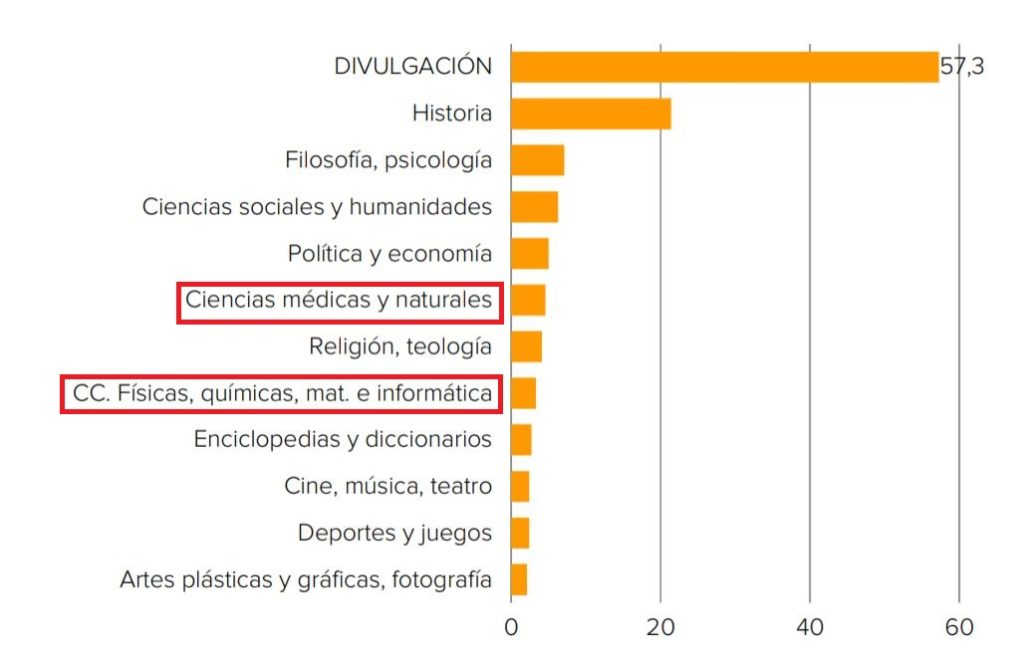

Fomento de la alfabetización científica

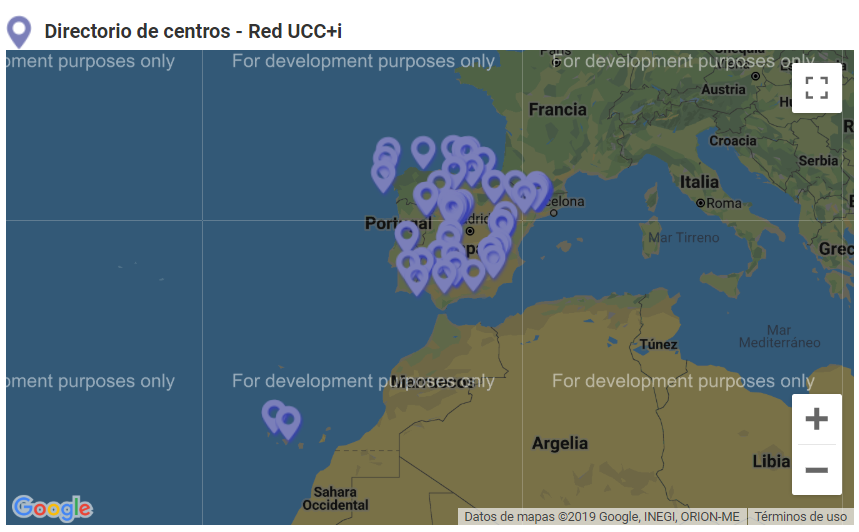

Las fuentes de información científica pueden aumentar en más de un cuarto (27%) el nivel de alfabetización científica. El uso de internet, la televisión y la prensa son, por tanto, factores clave para fomentarla. No es casualidad que el periodismo, la comunicación y la divulgación sean, junto a la investigación, los pilares de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). Estos agentes con apoyo gubernamental desde 2007 tienen como objetivo el acercamiento mutuo entre la comunidad científica y la sociedad civil. María Martín, directora de la Unidad de Comunicación de la Universidad a la que pertenece UA Divulga -la UCC+i de la Universidad de Alicante (UA)- comenta que ejercitan su labor periodística mediante la transmisión de notas de prensa y materiales audiovisuales a medios y agencias de comunicación. UADivulga complementa sus acciones mediante la comunicación en formato offline, con cartelería y péndulos, además del formato online, mediante la creación de contenidos para redes sociales y portales web, entre otras acciones.

Otra de sus labores, añade la técnica de comunicación, es la programación de actividades de divulgación científica como talleres, concursos, charlas, jornadas o cursos en colaboración con investigadores de la UA. Algunas actividades divulgativas están dirigidas al público general, como Geolodía o La Noche Europea de los Investigadores, mientras que otras, como Astropeques o El Pati de la Ciència, están enfocadas al fomento de las vocaciones científicas y el interés por la ciencia en el público infantil y juvenil. Isabel Abril, catedrática de Física Aplicada, es coordinadora de esta última, además de un referente en la divulgación científica en la UA. La también organizadora del curso Divulgar Ciència en el Segle XXI, mención de honor del concurso internacional de divulgación Ciencia en Acción, señala la ambivalencia de estas acciones: “La Unión Europea necesitará el recambio de muchísimos científicos de aquí a veinte años”, no obstante, “la cultura científica es importante” independientemente de ello, ya que “aunque no acaben siendo científicos, estos niños y niñas pueden, entre otros aspectos, ser en un futuro los políticos responsables de la legislación científica”.

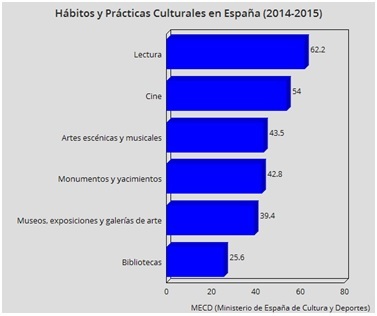

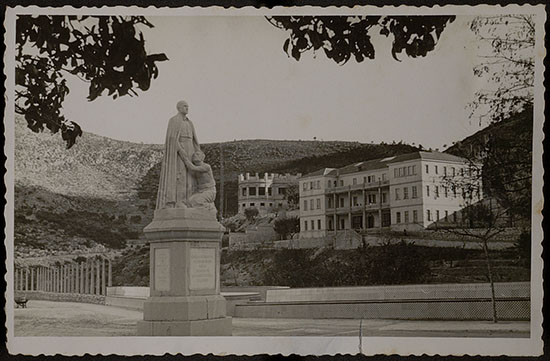

La nota agridulce se da en otros canales como la radio o los museos. Según el modelo de Laspra, estos factores no han mostrado tener impacto en el nivel de alfabetización científica. La investigadora se apoya en Carolina Moreno, catedrática de Periodismo, para señalar que en el caso de la radio puede deberse al uso de los contenidos científicos como una “nota de color, que fantasea con la ciencia en exceso y utiliza una terminología poco precisa y exacta”. Al respecto de los museos, Laspra señala que “proporcionan información en abundancia”, algo que queda patente con la amplia actividad del Parque de la Ciencias de Granada: campamentos de verano, exposiciones temporales, ventanas a la ciencia, talleres, programas de planetario, núcleos zoológicos o contenidos permanentes, cita Lourdes López, Técnica de Comunicación del mismo. Sin embargo, “en el imaginario colectivo no figuran como espacios donde satisfacer la curiosidad”, señala Laspra, viendo en ello “un nicho de oportunidades”.

“Estamos trasladando una imagen demasiado tradicional de la ciencia. No podemos ocultar sus riesgos, incertidumbres y limitaciones”

J.A. López Cerezo

Pensamiento crítico y decisiones informadas

El fomento de actitudes críticas presenta algunas debilidades, defiende López Cerezo. Por un lado, la escasa presencia de contenidos metacientíficos. Lourdes López, que se dedica a la comunicación pública de la ciencia desde 2001, comenta que “la metodología prácticamente nunca es motivo de noticia en prensa, exceptuando los temas polémicos”. Al respecto, María Martín sostiene que en UADivulga encuentran algunas limitaciones en la difusión de metodologías: “Muchas están patrocinadas, forman parte de proyectos europeos o están vinculados a una patente”. Por otro lado, el catedrático de Filosofía de la Ciencia señala que se está trasladando una imagen de la ciencia “demasiado tradicional, con una sola voz y que ofrece un conocimiento infalible”, en la que “no se muestran las limitaciones, riesgos e incertidumbres derivados de la extrema complejidad de los problemas a los que hace frente”.

En cuanto a la dimensión práctica de la apropiación, los expertos en ciencia, tecnología y sociedad coinciden en que es necesario fomentar el protagonismo activo de la ciudadanía en la toma de decisiones. Laspra defiende que los museos de ciencia y tecnología son lugares adecuados para incorporar la voz pública por su gran aforo, disponibilidad de recursos tecnológicos, flexibilidad horaria, personal especializado y acceso a expertos. López, Técnica de Comunicación, recuerda que en el Parque de las Ciencias se han llevado a cabo proyectos europeos de participación ciudadana como Sparks, INPROFOOD o VOICES y actualmente se están desarrollando otros como LIFE Adaptamed, SYSTEM y SPACEEU. Estas actividades comparten temáticas de interés social como el cambio global, el reciclaje, la alimentación o la ciencia ciudadana, combinando la ciencia diaria y la ciencia con mayúsculas. Así, se ve cumplida la máxima educativa de “empezar por lo conocido para llegar a lo desconocido”, que Laspra defiende. Por su parte, López considera que estas actividades desempeñan un “papel fundamental en la implementación de la investigación e innovación responsables mediante la implicación de los ciudadanos en todas las fases del proceso científico”. De hecho, en el mismo centro cuentan también con un un Consejo Infantil y Juvenil que participa y asesora las actividades, contenidos y temas desde 2004.

La comunidad científica y el sector de la comunicación se han centrado en transmitir el qué. Tanto, que han olvidado que el factor común de la actividad científica es, desde la enunciación del método, una cuestión del cómo. Involuntariamente, se ha cultivado una imagen dogmática de la ciencia, capaz de elevar a una categoría cuasi divina una actividad humana y, por tanto, imperfecta. Puede resultar paradójico y difícil de deglutir que, abanderando la ciencia, se pueda caer en el dogmatismo. No obstante, la filosofía está acostumbrada a poner las creencias más asentadas del ser humano contra las cuerdas. Y por eso hace falta. Quizá sea sintomático de una disciplina obcecada en los resultados. Mientras tanto, disfrutemos el camino.

* Diario Información, Universidad de Alicante, Iambiente, Ciencia en Acción, Astroingeo

** Universidad de Oviedo, Belén Laspra, Francisco Conca, E. Tortosa, Parque de las Ciencias, Paloma López Learte