Javier R. Goicoechea, científico titular del CSIC en el Grupo de Astrofísica Molecular.

Estudia cómo evolucionan las nubes de gas y polvo interestelar, con la esperanza de desentrañar cómo son los primeros momentos de existencia de la materia sólida en el Universo.

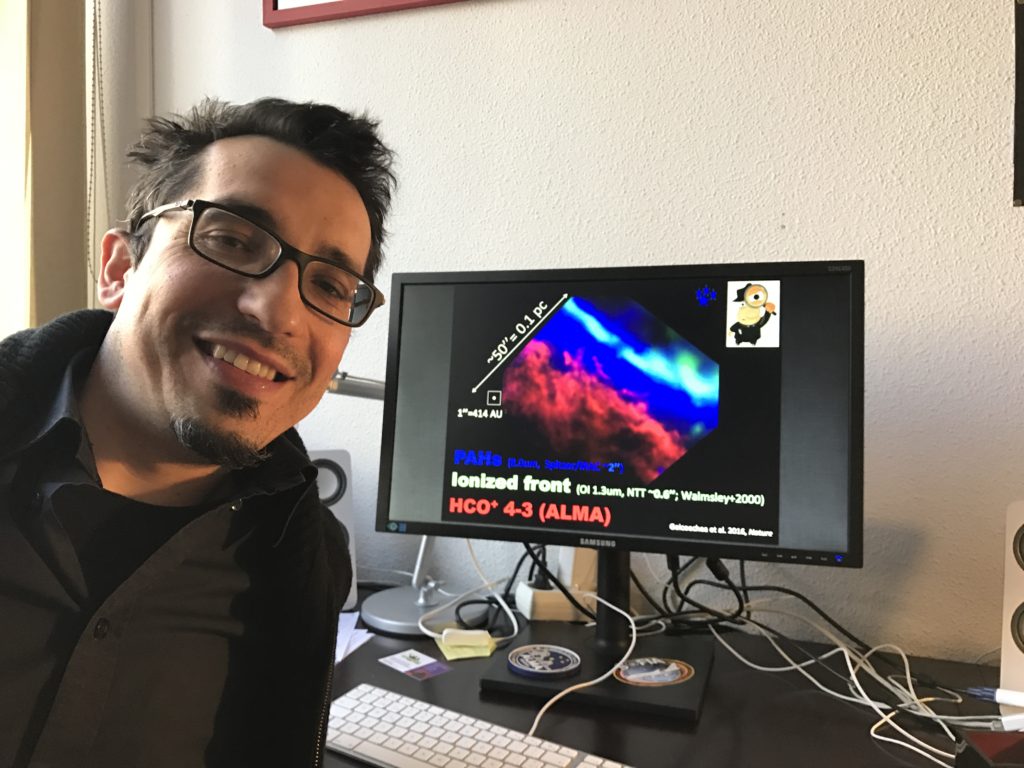

Goicoechea muestra los resultados de sus investigaciones en Orión, llevados a cabo con ALMA. Foto: Jorge A. Vázquez.

El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) parece que está, literalmente, en una zona de guerra. Se escuchan, no muy lejos, armas de fuego, algunas de repetición, disparando en el polémico campo de tiro aledaño. Es polémico porque, de hecho, a veces se escapan disparos que acaban agujereando las ventanas de alguno de los centros de investigación que allí se encuentran.

La sede del Instituto es un edificio acristalado, moderno y de aspecto frío, con muchos despachos y laboratorios, comunicados por largos pasillos. Cuando hay alguna puerta abierta se ven complicados aparatos y a científicos trabajando, solitarios. No se parece en nada a un centro de investigación biológica, en los que hay microscopios, probetas y estanterías con atractivos frascos de sustancias diversas. Los físicos trabajan delante de ordenadores en los que analizan los datos de sus investigaciones.

La sobriedad del edificio se suple por la visión de los astrofísicos, que trabajan aquí desde hace pocos años. En las paredes de los despachos cuelgan fotografías e ilustraciones que reflejan paisajes astronómicos inmensos, de miles y millones de años luz. Los astrofísicos, analizando los datos que reciben de lejanos telescopios (ellos lo llaman «reducir datos»), se adentran en el espacio tiempo, trabajando para averiguar cómo se forman las semillas de los planetas como el nuestro. Por eso, en el grupo Nanocosmos, estudian el polvo de estrellas.

Goicoechea nos recibe en su despacho, con un apretón de manos, hablando de ciencia, señalando las zonas más interesantes de la Nebulosa de Orión, en una colorida y gran fotografía que ocupa la pared. «Cuando uno se dedica al cielo profesionalmente, llegas a casa después de diez horas de trabajo y se pierde un poco el romanticismo de la noche de verano.” Esas son las palabras con las que da comienzo la entrevista.

«Los astrofísicos dicen de nosotros que hacemos química, pero la química que hacemos es más cercana a la física cuántica.»

En Nanocosmos estudian la química de las nubes interestelares. ¿Se diría que son ustedes astrofísicos o químicos?

Somos astroquímicos o astrofísicos moleculares. Nanocosmos es un equipo multidisciplinar que estudia el gas molecular y el polvo estelar en el laboratorio y en el espacio. Los astrofísicos dicen de nosotros que hacemos química, pero la química que hacemos es más cercana a la física cuántica. Es una química muy física porque necesitas conocer los procesos cuánticos fundamentales, cómo colisionan las moléculas, cómo reaccionan.

¿Cómo es la química en estas nubes tan livianas?

Echando cálculos, estas nubes son tan grandes y tan poco densas que las moléculas que las forman tardan unos quince días en encontrarse unas con otras. Estamos acostumbrados casi a contar moléculas una a una. Las escalas temporales no tienen nada que ver con la química a la que estamos acostumbrados en el laboratorio. El otro aspecto es la temperatura criogénica, porque estas nubes están a entre 10 y 100 kelvin [entre -263º C y -163º C], nada que ver con las temperaturas de la superficie de las estrellas, que son de miles de grados. Hay materia en forma de gas molecular y de granitos de polvo.

¿Cuál es la proporción entre el gas y el polvo?

En estas nubes hay aproximadamente unas cien veces más masa en forma de gas que en forma de polvo, aunque el polvo no deja de ser una componente fundamental. Los granos miden unas décimas de micras, son refractarios, con núcleos de silicatos, de hierro o de otros elementos. Los granos, aunque sean pequeñísimos, están formados por trillones de moléculas. Estos granos tan pequeños empiezan a chocar, a agregarse en los discos protoplanetarios, creciendo hasta que se convierten en asteroides y en cometas. Piensa que en este momento nos encontramos sentados sobre un planeta terrestre. Los planetas terrestres se forman a partir de granos de polvo estelar, que es lo que estamos estudiando.

¿Se podría decir que es una química que va a cámara lenta? ¿Cómo pueden hablar de observar una evolución si tardan millones de años en producirse los cambios?

A los astroquímicos nos gusta mucho esta vertiente, porque en el universo podemos esperar mucho más tiempo, ya que la vida media de una nube molecular es de millones de años. Te parece lento pero es así, y las densidades son bajas porque las nubes son muy grandes. Existen otras galaxias con otras condiciones diferentes, incluso más extremas. Lo que tienes que hacer es intentar abarcar el mayor rango de escenarios posibles. Así podemos observar un panorama de evoluciones, y vemos muchísimas galaxias en las que hay regiones que son muy jóvenes, otras regiones donde se están formando estrellas y regiones donde las estrellas ya han explotado, así que puedes crear una línea evolutiva. Todo lo que estudiamos en las nubes está íntimamente ligado con el ciclo de vida de las estrellas.

¿Cómo es la materia interestelar en estas condiciones tan frías?

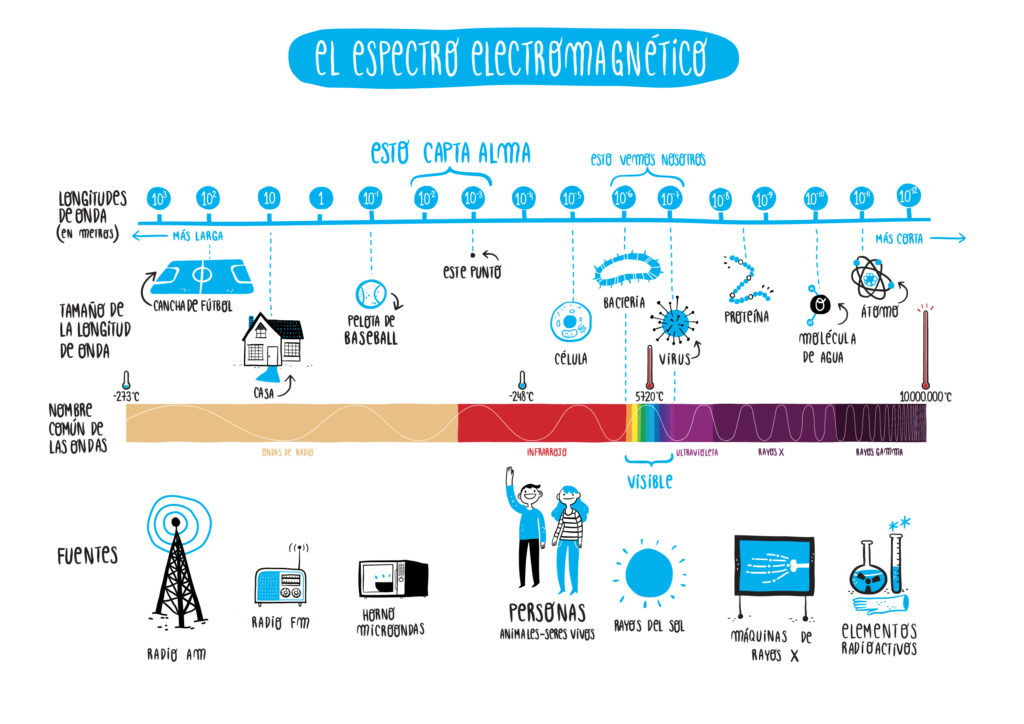

Se dan las condiciones físicas y químicas para que la materia esté en forma de moléculas y no en forma atómica. En el universo frío tenemos los dos extremos. La formación de estrellas en nubes moleculares, protoestrellas y, en el otro extremo, cuando mueren después de haber vivido en la secuencia principal, que se empiezan a enfriar y se vuelven a ver en el infrarrojo lejano. Es interesante porque vemos el principio y el final de las vidas de las estrellas. Más frías en el infrarrojo, en longitudes de onda largas [menor energía], más calientes en el visible y el ultravioleta. Los humanos sólo somos sensibles a los cuerpos calientes. A longitudes de onda más largas veríamos el universo frío.

Esta es la imagen infrarroja de la Nebulosa de Orión que contempló a los contertulios durante toda la entrevista, colgada en la pared del despacho de Goicoechea. Fuente de la imagen: Observatorio Europeo Austral. ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit.

¿Considera que su ámbito de estudio es una ciencia del vacío?

Yo no utilizaría la palabra vacío, porque el vacío no existe como tal. A diferencia de las estrellas y los planetas, las nubes moleculares tienen densidades mucho más bajas que las que se pueden conseguir en las cámaras de ultra alto vacío, en el laboratorio terrestre. Estas cámaras llegan a densidades de 100.000 moléculas por centímetro cúbico, que para nosotros sería una nube densa, donde se van a formar estrellas. Estas nubes densas se forman, pensamos, por colisiones de nubes difusas, que solo tienen 100 moléculas por centímetro cúbico.

«Con ALMA, por primera vez, vamos a poder resolver estas zonas de la fotosfera de las estrellas donde creemos que se forma el polvo.»

¿Se conoce el entorno concreto en el que se forma un grano de polvo interestelar?

Sabemos que hay dos entornos para formarse, bien en las explosiones de supernova, de estrellas masivas, bien cerca de la fotosfera de estrellas de baja masa, muy evolucionadas. Pero hay muy pocas estrellas masivas. Lo que más abunda son las estrellas de baja masa, como nuestro Sol. Cuando evolucione a gigante roja, en su envoltorio de gas, se producirán unas pulsaciones, donde parece que se darán las condiciones físicas para que se formen los granos de polvo. Ahí pensamos que se forma gran parte del polvo que hay en la Galaxia.

Entonces parece que hablamos de estrellas de tipo Mira, variables pulsantes.

Todo esto lo estamos compaginando con la parte astronómica, gracias a ALMA y a su resolución angular salvaje, estudiamos por ejemplo las estrellas tipo Mira que tú has comentado. Se caracterizan porque son pulsantes, se han enrojecido y a lo largo de su vida, cuando son maduras, expulsan gran parte de su masa en forma de una envoltura circunestelar, muchísimo más grande que la estrella. El Sol morirá de esta forma, convirtiéndose en gigante roja, expulsando gran parte de su materia, con la que nos barrerá a todos.

¿Cuál es el papel de la máquina Stardust en todas estas investigaciones?

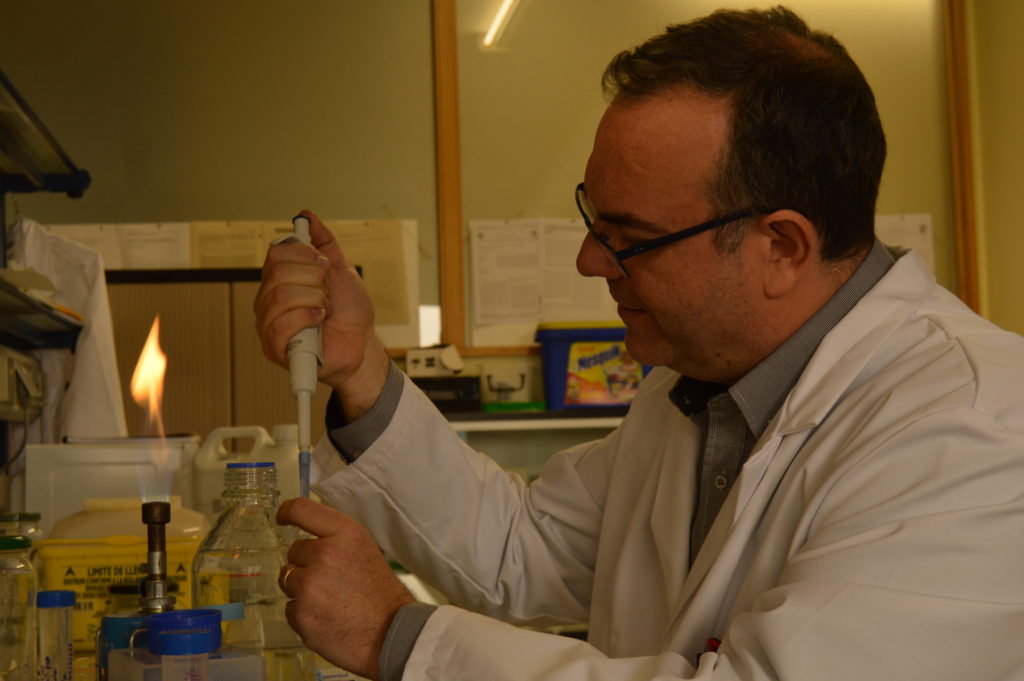

Stardust es una máquina diseñada y construida con financiación europea, dentro de lo que llamamos Nanocosmos. Con ella pretendemos simular estas capas exteriores de las estrellas evolucionadas, que son las que creemos que dominan la Galaxia, para tratar de averiguar cómo se forma el polvo y qué tipo de polvo se forma, exactamente. Queremos averiguar cómo se forman, a partir de moléculas, los granos de polvo. En el ICMM hay físicos y químicos que hacen experimentos de superficies, de nanopartículas, de ultra alto vacío. Nos hablamos muchos con estos físico-químicos porque la nuestra es una ciencia tremendamente multidisciplinar. Este es el motivo por el que hay astrofísicos aquí.

Parece el sueño de un astrofísico, Stardust es casi como meter parte de una estrella dentro de una probeta. ¿Qué potencial tendrá esta información al relacionarla con la que se obtenga con ALMA?

Con ALMA, por primera vez, vamos a poder resolver estas zonas de la fotosfera de las estrellas donde creemos que se forma el polvo de nuestra galaxia. Para ello tenemos al Grupo de Materia Circunestelar, en el que trabaja el profesor José Cernicharo, que usan las altísima sensibilidad y resolución angular de ALMA para intentar observar el borde de una estrella altísimamente evolucionada. Con ALMA observamos la emisión del gas molecular, no el polvo. Creemos que, juntando la información de las moléculas con estos elementos refractarios en fase gas, con las moléculas y los experimentos en laboratorio con la máquina Stardust, podremos entender este paso de la materia de gas a sólido.

Ya se tomaron imágenes de discos protoplanetarios, en Orión, con el telescopio espacial Hubble. ¿Qué es lo nuevo que aporta ALMA?

Hacemos espectroscopía de altísima resolución y podemos saber la composición y ver dónde están las moléculas, además de su cinemática. La línea espectral tiene una morfología que permite saber si el disco protoplanetario se está fotoevaporando, o si está sufriendo otros procesos. La nebulosa de Orión es icónica y a pesar de ello no puedes pensar que te vaya a ayudar a explicar todo. Orión es interesante porque es la región de formación de estrellas masivas más cercana que tenemos. Mientras que una estrella poco masiva como el Sol va más despacio, las estrellas masivas viven tan rápido que, cuando empiezan a iluminar su entorno en ultravioleta, continúan embebidas en la nube molecular que las vio nacer.

De esto trata, precisamanente, su último trabajo publicado en Nature.

El objetivo del estudio es averiguar cómo influye esta retroalimentación de las estrellas masivas hacia su entorno (la nube de gas molecular), para saber si su efecto es negativo, destruyendo la nube por ionización; o si es un efecto positivo, que con la radiación ultravioleta induce una serie de procesos físicos complejos, calentando el gas, aumentando su presión, comprimiéndolo y formando grumos. Este último caso es el de los escenarios de formación estelar inducida. Según una de las teorías de la formación estelar, la segunda generación de estrellas se puede formar porque una primera estrella masiva induce la formación de grumos, favoreciendo que nazca una segunda generación de estrellas poco masivas.

«Pico Veleta es de los únicos sitios donde uno se puede seguir sintiendo astrónomo»

La antena de 30 metros del IRAM en Pico Veleta, Granada, ha tenido siempre una gran importancia en radioastronomía milimétrica. ¿Qué expectativas de futuro tiene ahora, con ALMA funcionando ya a pleno rendimiento?

Acceder a tiempo de observación con ALMA es tremendamente complicado y competitivo. ALMA está abriendo una ventana al universo frío y todos los astrofísicos en un montón de campos diferentes quieren trabajar con ALMA, por esta faceta de que la astrofísica hoy en día es multi longitud de onda. Pero solo se aceptan unas pocas propuestas. Una de las formas de ser más competitivo en la radioastronomía de ALMA, que es milimétrica y submilimétrica, y de conocer bien los procesos y escribir buenas propuestas, es acceder antes de ALMA a otros radiotelescopios milimétricos. Y el mejor radiotelescopio en ondas milimétricas es el de Pico Veleta. De hecho es una herramienta puntera en muchos campos de astrofísica molecular. Es de las pocas donde un estudiante de tesis puede puede dirigir la antena y ver a dónde está apuntando. En los nuevos telescopios espaciales, y en ALMA, es tan complicado que jamás vas a observar in situ, porque ahora te bajas un archivo y trabajas con los datos desde tu despacho.

Hay incluso una componente sentimental con la antena de Pico Veleta

Pico Veleta es de los únicos sitios donde uno se puede seguir sintiendo astrónomo, formándose en tiempo real. Para un astrofísico es extraordinariamente placentero y muy importante. Es una forma muy buena de seguir formando a gente muy buena en milimétrica, que luego pueda competir mucho más en ALMA. Un estudiante que hace una tesis, hoy en día, no tiene por qué observar con un telescopio, por la complejidad que conlleva y los presupuestos que se manejan. Incluso en SOFIA, mucho más barato que un telescopio espacial, un vuelo de 8 horas de observación cuesta entre 150.000 y 200.000 dólares. Es tan caro que no te dejan hacer nada, aunque vayas en el vuelo. Tienes un grupo de astrónomos que está observando para ti. No pueden permitirse el lujo de que se cometa un error.

Los planes estatales de investigación científica le piden, a la ciencia, la generación de conocimiento cuyos resultados supongan avances cualitativos y significativos en el ámbito científico y tecnológico. ¿Cree que la ciencia debe servir siempre a un fin material e inmediato?

No. La ciencia y la investigación son parte del ser humano. La ciencia tiene una parte más aplicada, de conseguir cosas que le sirvan al ciudadano ahora mismo, control del tráfico, medio ambiente, qué se yo. Pero todo desarrollo intelectual necesita la investigación básica, donde uno se centra, como en nuestro caso, en problemas físico-químicos fundamentales, y eso a largo plazo siempre va a dar cosas inesperadas. Los astrónomos, sin pensar en la telefonía móvil, desarrollaron las observaciones con instrumentos electrónicos y las técnicas de CCD; y aunque la gente que invirtió en astrofísica no pensó en aplicaciones inmediatas más allá de la investigación, ahora millones de personas llevan una cámara en sus móviles. Y así en miles de campos. Limitar la ciencia a sus aplicaciones para hoy puede ser muy pobre.

Sería entonces el clásico papel de agente externo impulsor de la producción y del progreso social. ¿Puede haber ciencia solo por el placer de conocer?

Pero eso es solo para el científico. Ahora la ciencia y el conocimiento humano son tan complejos y detallados que el científico solo aporta pequeños granos de arena a una montaña colosal de conocimiento. Siempre la investigación fundamental va a ser la primera locomotora para que en años puedan surgir aplicaciones de uso mundial. ¿Por qué la gente iba a invertir en matemáticas fundamentales? Resulta que esas matemáticas ahora pueden servir para crear algoritmos de seguridad para un ordenador, etc.

Cuando Kepler estableció las leyes de movimiento de los planetas no esperaba lo que ha venido después.

Claro, Kepler no estaba pensando en satélites. Pensar que la ciencia tiene que dar dinero y patentes inmediatas es muy pobre. Los países desarrollados, no solo más ricos sino con mejor nivel de vida, son curiosamente los países que invierten más en ciencia. Por algo será también.

«Hay una diáspora española. Para gente joven que empieza ahora, es una carrera con muchos obstáculos y hay muy pocas plazas.»

¿Influye este materialismo en vuestro grupo de trabajo?

En España cada vez hay menos inversión en ciencia en investigación fundamental. Sí que se ha notado que hay menos financiación para becas en España, hay menos tesis y contratos postdoctorales financiados. Sacarse una plaza fija es una quimera. La edad media del personal de CSIC ha aumentado, no hay reemplazos para los investigadores que se están jubilando ahora. La tasa de reposición es como de uno a diez. El sistema está encogiendo y no damos abasto. Un científico no está solo en el despacho, tiene que hacer trabajo administrativo, viajes. Y en 10 años se va a notar mucho más.

La sede del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Foto: Jorge A. Vázquez.

Parece que la ciencia española logró un cierto reconocimiento internacional antes de la crisis. ¿Cómo le han afectado los recortes a nuestro prestigio?

Hay una diáspora española. Se ha pasado a lo contrario en demasiado poco tiempo, a que haya mucha gente que, a pesar de llevar una carrera científica, vea imposible regresar a España, por no poder sacar una plaza fija. Eso, aparte de ser frustrante a nivel personal, es una pérdida constante de recursos, porque son gente que está dando beneficios en otros países receptores, como Estados Unidos y Alemania. Pero seguimos teniendo un papel importante porque en España se trabaja mucho. Nuestro grupo es muy competitivo y obtiene financiación porque nos dejamos la piel en la investigación científica, lo que nos permite, con menos recursos, competir al mismo nivel que otros países más ricos. Antes de la crisis, todos los ámbitos del Estado funcionaban bien y había muchas más plazas en el CSIC, más contratos de tesis, de postdoc… Para la gente joven que empieza ahora, es una carrera con muchos obstáculos y hay muy pocas plazas.

¿Teme por su futuro profesional?

He tenido la suerte de haber sacado la plaza el año pasado. Pero durante cinco años, en España, he estado muy asustado, porque había largos periodos en los que no se convocaba ninguna plaza. Estuve trabajando en París cuatro años, y volví. La posibilidad de tener que regresar al extranjero era complicada a nivel familiar y es muy duro plantearse abandonar tu profesión a los cuarenta. Yo tengo compañeros que han decidido, o bien dejarlo, o bien volver a Estados Unidos. Me siento un afortunado porque yo, lo que quiero hacer, es ciencia. Pero por mucho que me saque una plaza, si el sistema no me financia ni me da recursos en forma de, por ejemplo, estudiantes, quizá algún día me tenga que plantear irme al extranjero.

¿Qué recuerdos guarda de sus estancias en el extranjero?

Buenísimos. Completamente recomendable a nivel profesional y personal. Es un requisito para todo científico, además de que como persona te enriquece. Aprendes a trabajar con otra gente, con otras formas y objetivos. Es una época crítica en la vida de un científico para establecer conexiones de trabajo. Como la instrumentación es tan complicada, la ciencia son grandes colaboraciones internacionales en las que uno tiene que, además de ser medianamente inteligente, saber hacer vida científica social. Tengo mucha suerte con la gente con la que trabajé allí, siguen siendo mis colaboradores más estrechos. La vertiente personal es también muy satisfactoria. Ha sido mi estancia más larga.

«No hay que contentarse con lo que te da la ciencia hoy.»

En relación con los retos que plantea el futuro, háblenos del proyecto SPICA, en el que anda metido.

Iba a ser el nuevo sustituto del telescopio espacial Herschel. En astrofísica siempre quieres ser más sensible, detectar otros objetos más tenues, llegar al universo profundo, el universo primitivo. Hay dos formas de incrementar la sensibilidad de un telescopio. Bien aumentando el tamaño del espejo primario, o en el infrarrojo, como estamos detectando la emisión térmica de objetos lejanos, refrigerando el telescopio, para que toda la instrumentación emita lo menos posible. Herschel es el telescopio espacial más grande jamás enviado al espacio. Su espejo tenía 3,5 metros. Pero no estaba refrigerado activamente, sino que su temperatura era la del punto del espacio en el que se encontraba, a 80 kelvin [-193º C]. SPICA es un proyecto como Herschel, pero refrigerado activamente a 5 kelvin [-268º C], todo el espejo, toda la óptica y los detectores. Ahora hay tecnología suficiente para refrigerar grandes masas.

Habla de SPICA en pasado. ¿Ha sido cancelado?

El proyecto SPICA está vivo. Hubo una selección que superamos hace unos años. Y ahora en junio la ESA tiene que elegir tres. De los cincuenta que había, al final solo va a quedar uno. En época de vacas flacas el desarrollo de un telescopio espacial tiene muchos pasos, compite con otros de otras longitudes de onda. Por lo tanto, para que una misión espacial vuele, se necesitan alrededor de veinte años de trabajo previo.

Por eso publica todos esos artículos en los que parece que se está vendiendo el instrumento.

Ahí trato de demostrar que tengo una contribución a la parte tecnológica. Cuando uno se mete en este desarrollo de telescopios espaciales, tiene que publicar artículos donde se muestre. Pero son «papers» que no te van a citar mucho: «White papers», «yellow books», etc. Hay una terminología de artículos donde uno publicita las características de un futuro telescopio. Pero te quita de publicar y no le puedes dedicar todo tu tiempo. Hay una especie de competición y “las cosas de espacio van despacio”, como nos gusta decir a los que trabajamos en esto. También me interesa, y trabajo en ello, la vertiente tecnológica. No soy ingeniero, pero suelo trabajar con ellos, ya que unos y otros tenemos que colaborar. Es una vertiente que me gusta, y no solo estar en el despacho reduciendo datos. También he contribuido al posible desarrollo de un interferómetro espacial, con cinco radiotelescopios volando comunicados por láser. No hay que contentarse con lo que te da la ciencia hoy.

Tengo entendido que ha volado con SOFIA. ¿Por qué es tan importante este observatorio?

SOFIA nos permite observar algunos trazadores que no podemos observar desde Tierra. Como la criogenia de Herschel se evaporó, el único telescopio que ahora tenemos para operar, en algunas longitudes de onda del infrarrojo lejano, es SOFIA. Tiene una cámara con el equivalente a siete píxels, pero con instrumentos radio, heterodinos. Es un desafío tecnológico, pero mucho más barato que un satélite. Es un Jumbo modificado, que lleva un telescopio de 2,5 metros, que intenta volar a unos 13 km por encima del nivel del mar, en la estratosfera, dos kilómetros por encima de donde vuelan los aviones comerciales. Ahí el vapor de agua atmosférico se reduce tanto que se puede empezar a observar en el infrarrojo lejano.

Debe de ser una experiencia volar en esas condiciones.

Entras a una base de la NASA, con todo lo que significa eso, te sientes como un pequeño astronauta, con tu identificación y escoltado en todo momento. Si a un astrónomo le dan una propuesta de observación con SOFIA, la NASA le invita a volar con ellos. Tienes que ir a un pequeño pueblo de California, Palmdale, a una base del ejército de los Estados Unidos. Antes de despegar tienes el mission breafing, donde te juntas con el director de la misión, los pilotos, meteorólogos, el de motores, estilo americano, todo el mundo hablando muy profesional, describiendo cada uno de los detalles de la misión. Hasta que te preguntan: “Astrónomos, ¿qué vamos a hacer hoy?” Te tienes que levantar delante de todos los militares americanos y decirles, solemnemente. “Pues vamos a observar una región de Orión que está iluminada por estrellas que emiten en ultravioleta.” – Risas. – Luego te invitan a despegar y aterrizar en la cabina, con los pilotos.

¿Han observado la misma zona, dentro de la Nebulosa de Orión, de la que hablábamos antes?

En esta investigación se trataba de llevar a cabo el proyecto de cartografiar toda la nube, en la emisión más intensa del carbono ionizado C+. Es una linea que sólo se puede observar desde la estratosfera, la más brillante en la que emite el medio interestelar. La observábamos antes con Herschel.

C+ es el ión de carbono al que sólo le falta un electrón.

Exactamente. Llega un fotón ultravioleta de las estrellas y se lo arranca. Tiene una línea en el infrarrojo lejano, a 158 micras, que es la emisión más intensa del medio interestelar, la más brillante. Estamos haciendo un mapa de toda la nebulosa de Orión, haciendo un cartografiado de toda la región, con la salvedad de que no es una imagen estática, sino que hacemos una película. Voy a mostrártela.

El espectro electromagnético y la radiación infrarroja

El espectro electromagnético abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma; pasando por las microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioleta y rayos X, todo son ondas electromagnéticas, con distintos rangos de energía. Fuente: ALMA.

Es imposible comprender, no ya el Universo, sino el mundo, sin tener una idea, por básica que sea, sobre las ondas electromagnéticas. La luz lo es, pero también las microondas y el «wi-fi», las ondas de radio, los rayos ultravioleta y los rayos X. Los físicos hace ya mucho tiempo que estudian estas ondas, dentro lo que hoy conocemos como espectro electromagnético.

La astrofísica, hoy en día, es multi longitud de onda. Los problemas que tenemos son tan complicados, que para intentar entenderlos, no te puedes dedicar sólo a una longitud de onda del espectro electromagnético. – Explica Goicoechea. – A lo mejor hace veinte años sí que había una figura del radioastrónomo, o del astrónomo infrarrojo. Al menos desde mi visión, para tratar de atacar los problemas de forma conjunta, uno tiene que intentar observar a diferentes longitudes de onda.

De forma natural, un cuerpo, como una estrella, que se encuentre a miles de grados de temperatura, emitirá luz visible, que son las ondas electromagnéticas que solemos percibir las personas. – En el visible vemos el universo caliente. El Sol, una estrella a unos 5.500 grados, emite principalmente en el visible. – Continúa explicando -. Pero en el Universo no hay solo estrellas y planetas. Hay cuerpos muchísimo más calientes y también muchísimo más fríos que las estrellas y los planetas. Estos cuerpos más fríos no emiten luz visible, sino infrarrojos. – Desde mi tesis siempre he tenido una formación en longitudes de onda raras, que los astrofísicos han tardado mucho en poder acceder a ellas, como el infrarrojo lejano, alrededor de las 100 micras, que no se puede observar desde tierra, porque el vapor de agua las absorbe.

Cantoblanco, Madrid, 4 de abril de 2017.